科技的映演,欲望的展現:《機械仿生:德國電影中的慾望與科技》影展

教學工坊

2022-01-10

撰文/美術系 王心妍

自工業革命以來,人類正式踏入一個機械化的世界。而隨著時間的推進,我們對科技的依賴有增無減。如果說千禧年是數位網絡時代的開始,那1980年代便是科技時代的嶄露頭角。工業革命開始於英國,在迫切的發展進程中,一些歐洲國家、北美與日本都漸漸搭上這股風潮,其中德國便是工科革命的後起之秀。也是在這個時候開始,德國奠定了自己作為一個工業與科技大國的定位。然而,在整個工業革命進程當中,電影藝術仍以反映社會面向的角度在工業革命當中佔據一席之地。1900年,德國工業漸漸主導全球市場,而德國電影在這個階段也呈現一個欣欣向榮的面貌,它們以科幻題材進入觀眾的眼簾,其中以《大都會》、《世界旦夕之間》等作品為代表作,對科技社會有著深度的討論。

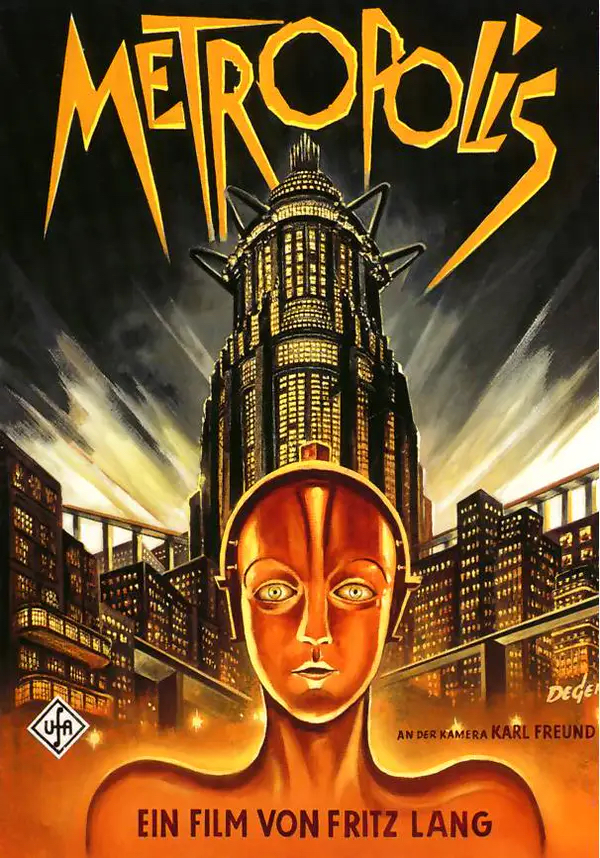

數千年來,人類為了滿足自身欲望,便不斷的朝著文明前進,從未停止科技上的發明。科技作為一種人類「發明」,便是慾望的延伸。在2021年11月18日至11月21日期間,歌德學院(台北)德國文化中心及國立臺北藝術大學電影創作學系以「機械仿生:德國電影中的慾望與科技」為主題,共同舉辦了一場電影系列放映,映演了1920至70年代的四部德國科幻經典《泥人歌林的誕生》、《大都會》、《世界旦夕之間》、《星際惹塵埃》以及2018年的一部德國科幻電影《嗨,AI》,並配合電影舉辦了座談、映前導讀等活動。這些電影展現了人類對科技的想像,甚至填補了人類在現實世界中無法達到的科技夢。《大都會》便是身為科幻電影迷的我個人很喜歡的一部電影。這部電影除了體現人類對科技的嚮往之外,也作出了許多深刻反思,譬如對科技的恐懼與政治上的隱喻。

《大都會》完成於1925年,在那個年代是德國電影的創舉。它是最早期的科幻電影之一,製作規模之龐大也使它名列德國影史最具規模、製作成本最高的電影之一。這部由德國電影導演Fritz Lang所執執導的《大都會》充滿表現主義色彩,這反映在了整部電影的都市場景設計上。展現大都會面貌的全景鏡頭無不讓我們感到震撼不已,這些都市場景都是以迷你模型定格拍攝出來,且放置鏡子於模型上,利用反射達到了讓工人在場景裡走動的效果。許多人或許沒有看過《大都會》,卻能對電影中大都會的風格面貌感到似曾相似,因為後來的許多科幻電影都借鑒了這樣的美學風格,其中《銀翼殺手》便是一個相當成功的例子。如今的電影圈視《大都會》為電影史中最重要的電影之一,然而《大都會》在當年準備映演的時候卻遭到了多次的蹂躪。在電影首映後,《大都會》立刻遭到製片方的要求必須刪減與重新剪輯,這使得原始長度達210分鐘的《大都會》在經過多次的刪減後被刪去了四分之一。直到2008年,人們在阿根廷布宜諾斯艾利斯找到了電影的其他部分,完整長度的《大都會》才重見天日。雖然拷貝有嚴重的損壞,但在經歷浩大的影片修復工程後,《大都會》終得以最接近原始的版本展現在世人面前。

《大都會》將故事背景設定在未來。未來的城市裡,統治者Joh Fredersen治理著整座城市,與上層階級在地表上過著舒適的生活,而工人們則居住在環境惡劣的地底世界當中,每日苦苦工作以運作整座城市。在統治者Fredersen的兒子Freder愛上了工人組織領袖Maria的同時,Frederson發現了工人組織的起義計畫。因此,他拜託發明家Rotwang創造一個以Maria為原型的機器人,假冒Maria煽動地底的工人們暴動,以致所有工作突然停止,鬧得地表和地底天翻地覆。電影中,我們看見了機器人的多種原型,而這些原型也在後世的許多電影中被參考與致敬。在《大都會》裡,機器人作為一種嶄新的科技,成為了人類慾望的延伸——愛人的欲望。千百年來,對於摯愛的逝去,人類有各種釋懷與放下的方法。更直接的說,生老病死都是自然現象,而隨著時間的過去,我們自然能放下。隨著科技時代的來臨,醫學的進步的確延長了人類的壽命,卻也讓人產生了科技可以永遠留住人類的想像。Rotwang發明Hel,不為其他,為的只是延續對已逝舊情人Hel的情感。他把機器人打造成Hel的模樣,天真的以為這能讓他留住Hel,只是這不單是欺騙了他人,更是欺騙著自己。這點無不讓人在電影的反派角色Rotwang的邪惡形象中找到了血肉,讓大家對他的遭遇感到同情。

在Fredersen的介入後,Rotwang也答應將機器人改裝成為Maria的樣子,並把真正的Maria關押了起來,令機器Maria在地底煽動工人階級,破壞地底,造成洪水泛濫。電影在這一部分對機器人的想像是充滿畏懼的,這顯示出人類對機械科技的焦慮在數百年前便存在著。仿照Maria的機器人有著以假亂真的外型,擁有成熟的心智與大腦,聽命於主人的吩咐,可以展現強大的破壞力。然而,這或許也會形成人類的擔憂——如果有一天,機器人的心智超過人類,那該怎麼辦?機器人可以擺脫人類的束縛,取代人類成為世界的新主人?我們在後來的許多電影看見了對機器人、人工智能恐懼的延伸,像是《2001太空漫遊》的高智能電腦、《銀翼殺手》中的複製人、《人造意識》中的智能機器人,以及另外兩部部放映的電影——《泥人歌林誕生》中的巨人戰士歌林和《世界旦夕之間》的模擬人類等。人類創造了科技,卻又畏懼科技。

除了對機械科技的省思,《大都會》電影真實的反映了1920年代德國社會處於的資本主義快速發展時期。在面臨全球經濟危機與不安定的威瑪共和國政府統治之下, 資本家擁有不容置疑的權威性,總是高高在上,電影中地底的工人就如當時德國社會底層工人階級一樣,在不人道與遭到剝削的情況下苦苦工作以為資本家發展國家經濟。然而,電影仍是樂觀的。代表著資本家的Fredersen被形容為「腦」,地底的工人被形容為「手」。「腦」和「手」之間需要一個調解者來調節彼此的怨恨與紛紛擾擾。那位調解者出現了,他便是主角Freder,電影因此走向了美滿結局。《大都會》的故事設定具有強烈的政治性之餘,也像幾了一部宗教電影,在角色們名字的巧思上便可見一斑。不過無論如何,《大都會》是出現是空前絕後的,而電影在美學與議題上的探索也值得後世不斷的反思。

電子報-藝游誌

電子報-藝游誌